10.11.25

Vaginalgesundheit

Vaginalgesundheit

Eine ausgeglichene Vaginalflora, eine gesunde Schleimhaut und ein stabiler pH-Wert bilden gemeinsam ein fein abgestimmtes Schutzsystem, das empfindlich auf innere und äußere Einflüsse reagiert. Stress, hormonelle Veränderungen oder eine unausgewogene Ernährung und Mikronährstoffmangel können dieses Gleichgewicht stören – mit Folgen, die viele Frauen kennen. Wer versteht, wie die Vaginalflora interagiert, kann viel dafür tun, ihre natürliche Balance zu erhalten.

Ihre Vaginalflora – ein sensibles Ökosystem

Eine gesunde Vaginalflora ist das Ergebnis eines fein austarierten Gleichgewichts aus Mikroorganismen, Schleimhaut und pH-Wert. Der leicht saure pH-Wert zwischen 3,8 und 4,5 gehört zu den wichtigsten Schutzfaktoren der Vagina. Er schafft ein Milieu, in dem nützliche Bakterien besonders gut gedeihen, während unerwünschte Keime in Schach gehalten werden.Letztendlich ist die Vaginalflora – auch als vaginales Mikrobiom bezeichnet – ein mikrobielles Ökosystem, in dem jeder Bakterienstamm wie Instrumente im Orchester seine eigene Aufgabe hat. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Milchsäurebakterien: Sie produzieren Milchsäure und andere Stoffwechselprodukte, die den vaginalen pH-Wert im sauren Bereich halten. Die Laktobazillen übernehmen dabei eine Schlüsselrolle.

Laktobazillen als Hüter der vaginalen Gesundheit

Laktobazillen – auch bekannt als Döderlein-Bakterien – dominieren in unseren Breitengraden mit rund 70 % das vaginale Mikrobiom und tragen entscheidend zu dessen Stabilität bei. Innerhalb dieser Gruppe ist Lactobacillus crispatus mit einem Anteil von 48% am häufigsten vertreten. [1]

- Sie wandeln Glykogen und andere Kohlenhydrate in Milchsäure um und stabilisieren so das saure vaginale Milieu.

- Einige Stämme produzieren Wasserstoffperoxid (H₂O₂), das unerwünschte Keime hemmt und einem Biofilm entgegenwirkt.

- Laktobazillen stehen im Wettbewerb mit anderen (unerwünschten) Bakterien und können diese zurückdrängen.

Der Darm als Reservoir für die Vaginalflora

Über den Mund zugeführte Milchsäurebakterien beeinflussen nicht nur das Mikrobiom im Darm – auch die Vaginalflora profitiert von ihnen. Der Darm gilt dabei zunehmend als wichtiges Reservoir für Laktobazillen, die zu einer natürlichen Besiedlung der Vagina beitragen. Das erklärt auch, warum allein mit lokal verabreichten Produkten auf Basis von Milchsäure oder probiotischen Keimen meist kein dauerhafter Effekt zu erwarten ist. Für ein stabiles Gleichgewicht braucht es ein intaktes mikrobielles Reservoir im Darm. Entsprechend wichtig ist es, den Darm mit einzubeziehen. Wie genau die Bakterien vom Darm in die Vagina gelangen, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist jedoch: Der Darm prägt das vaginale Mikrobiom maßgeblich mit. Über den Mund aufgenommene Laktobazillen wie L. rhamnosus können sowohl das Mikrobiom im Darm als auch in der Vagina positiv beeinflussen. Zu diskutieren ist neben dem direkten Weg im Darm zum Anus mit anschließender Schmierinfektion unter falscher Analhygiene der direkte Durchtritt der Batterien vom Darmlumen in die freie Bauchhöhle. Dort tropfen die lebensfähigen Bakterien in den Douglasraum ab, das ist die tiefste Stelle in der freien Bauchhöhle, um von dort über die Tuben und die Uterushöhle in die Scheide abzufließen. Das ist die Grundlage des bei manchen Frauen zu beobachtenden variablen Ausflusses aus der Scheide, der sich z.B. in Abhängigkeit zur aktuellen Ernährung ändern kann. In den 80-er Jahren nannten wir starken Ausfluss in der Universität Kiel: Der Darm weint!

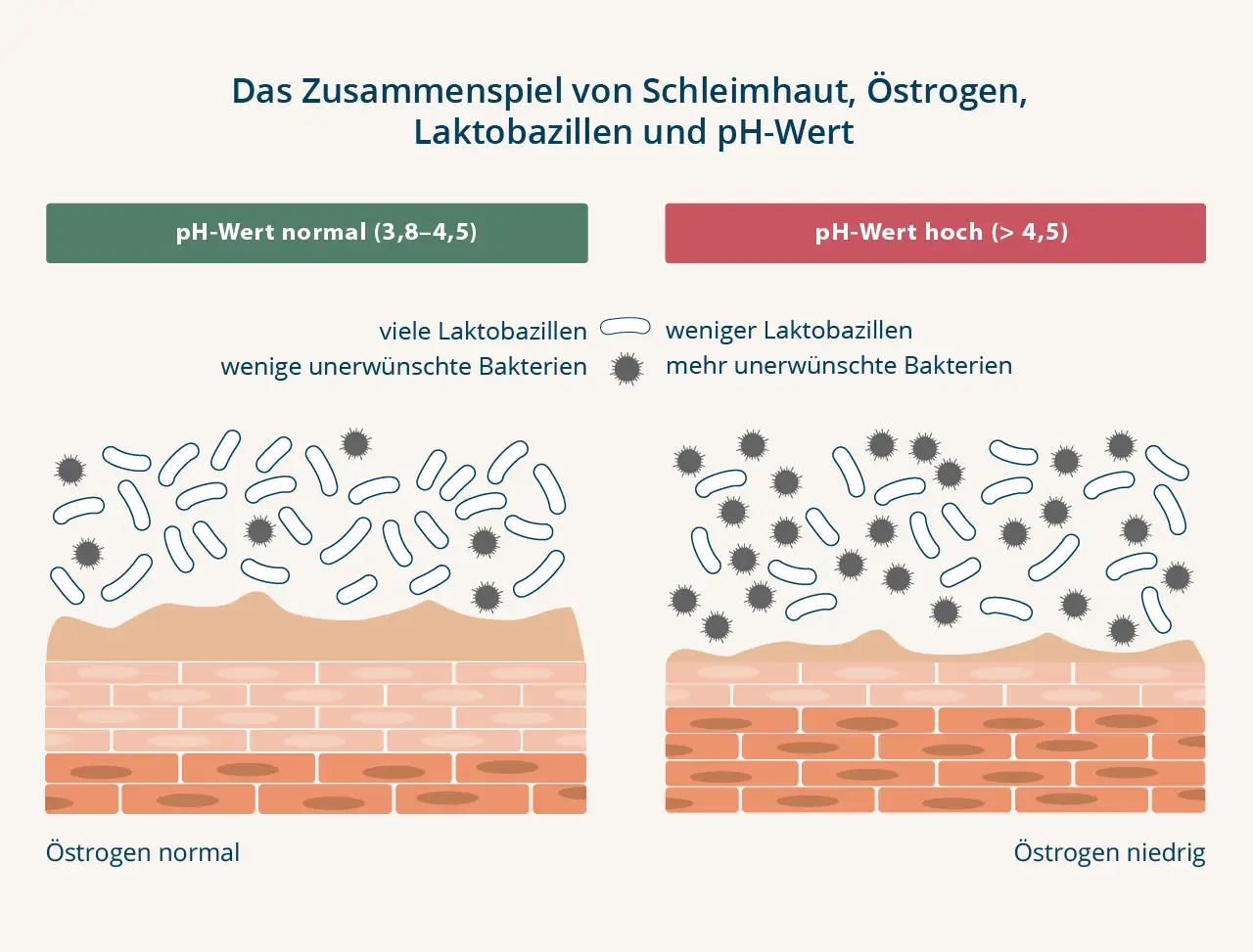

Die Vaginalschleimhaut – mehr als nur eine Barriere

Die wichtigste Energiequelle für Laktobazillen ist Glykogen, das unter dem Einfluss des Hormons Östrogen in der Vaginalschleimhaut gebildet wird. Mit sinkendem Östrogenspiegel nimmt die Glykogenproduktion ab. Die Folge: weniger Laktobazillen, weniger Milchsäure. Damit steigt auch der pH-Wert und unerwünschte Keime können sich leichter ausbreiten.

Alles im Gleichgewicht?

Antibiotika, Waschlotionen, Rauchen, Stress und hormonelle Veränderungen – etwa durch die Pille oder in den Wechseljahren – können das vaginale Mikrobiom verändern. Das führt häufig zu einer Abnahme der Milchsäurebakterien und zu einem Anstieg des pH-Werts.

Sperma und Menstruationsblut sind basisch. Mit dem Anstieg des pH-Wertes leidet der natürliche Säureschutz der Vagina und unerwünschte Bakterien haben ein leichtes Spiel.

Ein unangenehmer Geruch, Reizungen oder einfach nur ein ungewohntes Gefühl im Intimbereich können auf ein gestörtes vaginales Gleichgewicht hinweisen. In solchen Fällen kann eine ergänzende Unterstützung sinnvoll sein.

Weiblichkeit im Wandel – hormonelle Einflüsse

Die Zusammensetzung der Vaginalflora verändert sich im Laufe des Lebens auf natürliche Weise immer wieder. Hormonelle Schwankungen – vor allem im Östrogenspiegel – beeinflussen den Aufbau der Vaginalschleimhaut und die Vaginalflora.

Schon im Mutterleib und in den ersten Lebenswochen wird die Grundlage für die spätere Scheidenflora gelegt. Ein wichtiger Schritt ist die vaginale Geburt, bei der das Kind zahlreiche mütterliche Vaginalbakterien schluckt. Über die Muttermilch erhält es weitere Bakterien und etwas Östrogen, das die Reifung der Vaginalschleimhaut anregt und den pH-Wert in der Vagina für wenige Wochen auf etwa 5 senkt.

Während der Kindheit ist der vaginale pH-Wert nahezu neutral (um pH 7), die Schleimhaut dünn und der Anteil an Milchsäurebakterien gering.

Mit der Pubertät steigt der Östrogenspiegel, die Vaginalschleimhaut bildet nun vermehrt Glykogen – die Laktobazillen finden dadurch mehr Nahrung und können sich besser vermehren. Die unter gesunder Ernährung dominierenden Laktobazillen halten den pH-Wert niedrig und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Vaginalgesundheit.

Während der fruchtbaren Jahre bleibt dieses Milieu weitgehend stabil. Hormonbedingt gibt es leichte Schwankungen innerhalb des Zyklus: Kurz vor dem Eisprung ist die Zahl der Laktobazillen am höchsten und der pH-Wert am niedrigsten. Während der Periode sorgt das leicht basische Menstruationsblut (pH 7,2–7,4) für einen Anstieg des pH-Wertes. Deshalb sind manche Frauen in dieser Phase etwas anfälliger für Infektionen.

Mit den Wechseljahren sinkt der Östrogenspiegel allmählich ab. Die Schleimhaut wird dünner, der Glykogengehalt sinkt und der pH-Wert steigt. In dieser Phase kann die Zahl der Laktobazillen zurückgehen, wodurch das Scheidenmilieu empfindlicher auf äußere Einflüsse reagiert.

Ernährung & Lebensstil

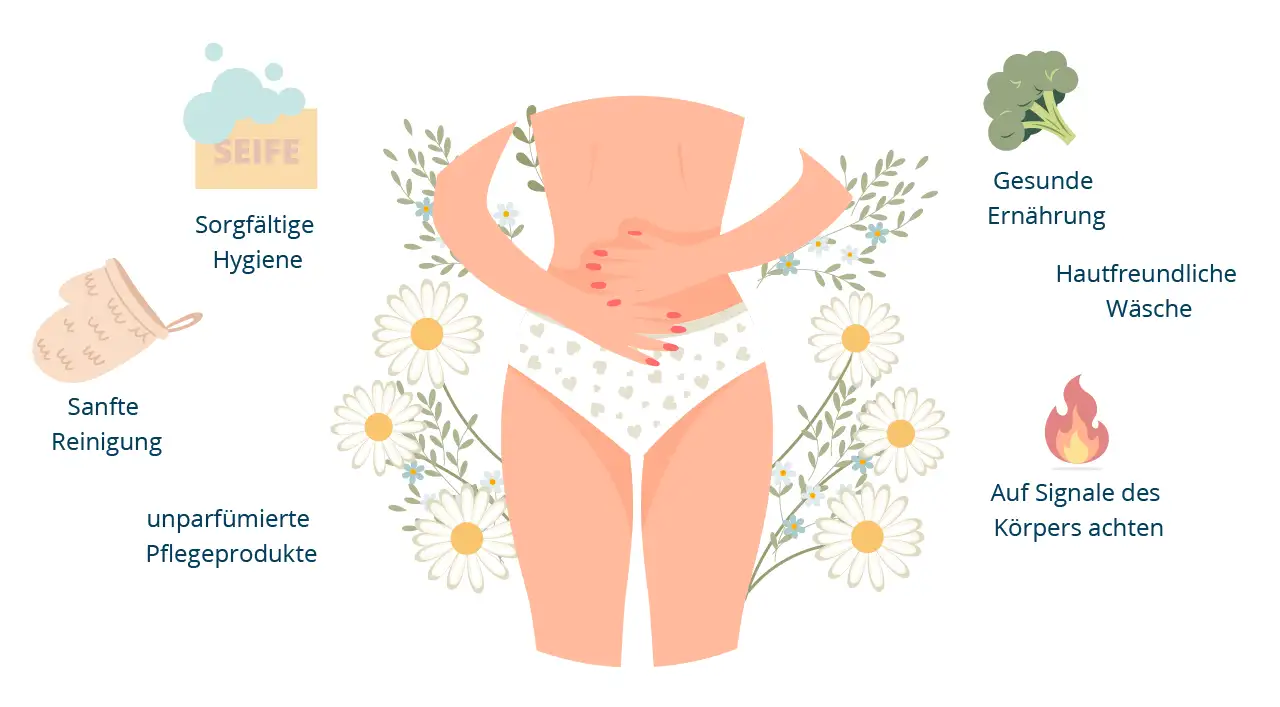

Eine ausgewogene Ernährung, ausreichendes Trinken und ein gesunder Lebensstil können die Scheidenflora natürlich unterstützen.

Konkret heißt das:

- Schleimhäute lieben Feuchtigkeit – daher ausreichend Wasser trinken.

- Reichlich ungesättigte Fettsäuren aus Fisch, Nüssen, Bio-Leinöl und kaltgepresstem Olivenöl aufnehmen.

- Bei Zucker gilt: Weniger ist mehr. Denn ein hoher Zuckerkonsum kann das Wachstum unerwünschter Keime begünstige.

- Lebensmittelzusatzstoffe wie Farbstoffe und Konservierungsstoffe vermeiden, da sie die Schleimhäute im ganzen Organismus belasten.

- Bio ist die bessere Wahl, denn Bio-Lebensmittel werden natürlich produziert, unterliegen strengeren Erzeuger-Richtlinien und enthalten weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln usw..

- Eine darmgesunde Ernährung bildet die Grundlage für einen gut funktionierenden Darm – und diesen brauchen wir zur Nährstoffaufnahme, die körpereigene Abwehr und als Bakterien-Reservoir auch für die Vaginalflora.

- Für ein gutes Gefühl im Intimbereich kommt es außerdem auf die richtige Versorgung mit Mikronährstoffen an. Dazu gehören insbesondere

- Biotin, Vitamin A, B2 und B3 für die Schleimhäute*

- Vitamin B2, C, E, Mangan, Selen und Zink zum Schutz der Zellen vor freien Radikalen**

- Vitamin B5 und B6 für den Hormonhaushalt***

- Folat, Vitamin A, B6, B12, C und D sowie Selen und Zink für das Immunsystem.****

6 Tipps für das vaginale Wohlbefinden

Fazit

* Biotin, Vitamin A, B2 und B3 tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

** Vitamin B2, C, E, Mangan, Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

*** Vitamin B 5 trägt zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen bei. Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei.

**** Folat, Vitamin A, B6, B12, C, D, Selen und Zink tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Literatur

[2] Petricevic L, et al.: Characterisation of the oral, vaginal and rectal Lactobacillus flora in healthy pregnant and postmenopausal women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012, 160, 1: 93–99 .